【成人式の振袖準備】何から始めたらいい? ~購入・レンタル・母の振袖活用まで~

- OBI

きもの文化に触れてみたいけど、何から始めればいいか分からない…そんなあなたにぴったりなのが「きもの文化検定5級」。これから学ぶ人でも楽しく学べる内容で、知れば知るほど奥深い“きものの魅力”が広がります。

きもの文化検定5級に合格すると、和装小物を含めたアイテムの種類や用途、TPOに合わせた着用シーンなど、きものの基礎知識が得られます。

このコラムでは、5級の学び方や、過去問題の中から帯について分かりやすくご紹介します。

目次

きもの文化検定は、きものを通じて日本の伝統文化を正しく学び、広めることを目的に、2006年に全日本きもの振興会によって創設された検定試験です。

2023年からはパソコンで受験できるCBT方式が導入され、全国どこからでも受験しやすくなりました。

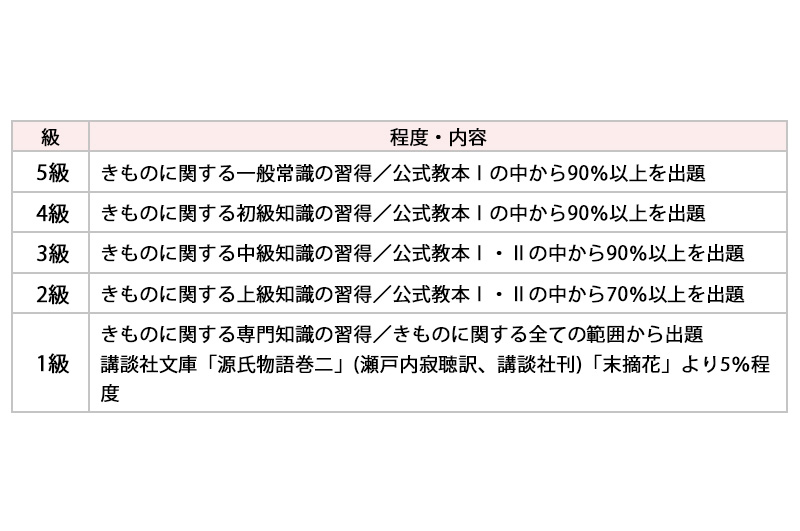

検定は1級から5級まであり、1級はプロ向けの専門的な知識も問われるのに対し、5級はこれから和装について知りたい人が楽しく基礎から学べる入門編。きものの種類や名称、季節や行事との関わりなどが中心で、公式教本Ⅰから出題されます。そのため、「きものを楽しみたい」という気持ちがあれば、どなたでもチャレンジできます。

きもの文化検定は級が上がるごとに求められる知識の深さが増しますが、まずは5級がおすすめです。とはいえ、少しは対策をして受験しないとさすがに合格は難しいので、以下の内容を参考にしてみてください!

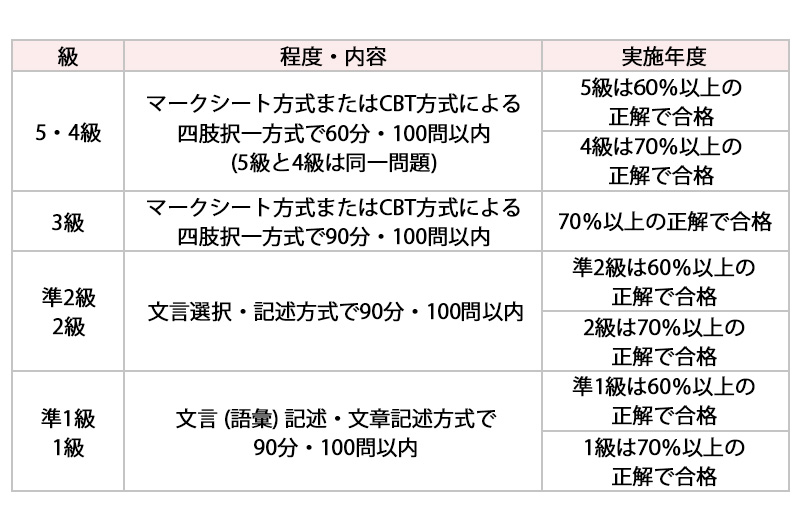

試験内容は、公式教本Ⅰ『きものの基本』から90%以上出題され、試験時間は60分以内・100問以内の四肢択一(マークシートまたはCBT方式)です。5級と4級は同一問題で、正答率60%以上で5級合格、70%以上で4級認定となります。3級、2級、1級となるにつれレベルは上がり、1級では専門家レベルの高度な内容となります。

きもの文化検定5級は入門編にあたるため、まずは公式教本Ⅰを丁寧に読み込むことが何よりも大切です。教本には、着物や帯の名称、小物の種類、着用の場面、文様、手入れの方法など、きものの基礎知識が豊富に掲載されており、図版や写真も多く、初めての方にも理解しやすい構成となっています。

学習を進めるうえでは、公式教本の熟読に加え、公式サイトに掲載されている模擬問題や、別売の過去問題集の活用も効果的です。学習方法としては、用語を書き出したり、音読したりと、一般的な勉強法と同様に進めることが基本ですが、きものに実際に触れる機会が少ない方は、着付け教室などの体験を併用するのも一案です。実物を見てみることをおすすめします。

なお、合格率はおおむね80%以上と高めに推移しており、公式教本と問題演習をしっかりと重ねていけば、初心者の方でも無理なく合格を目指せる内容です。日常の空いた時間を活用しながら、問題集を繰り返し解いて慣れてみてくださいね。

きもの文化検定5級の魅力は、知識を学ぶだけでなく「分かる楽しさ」を実感できること。ここでは、実際に出題された過去問題の中から、西陣織や帯に関する設問をピックアップし、帯メーカーである川島織物セルコンがやさしく解説します。問題を通して、「なるほど!」と感じる発見や、きものを見る目が少し変わるポイントもご紹介。はじめての方でも無理なく楽しめる内容になっていますので、気軽に挑戦してみてください。

Q. 二重太鼓に結ぶ帯を、次の中から選びなさい。(2023年)

① 半幅帯 ② 袋帯 ③ 名古屋帯 ④ 袋名古屋帯

正解は、②【袋帯】です。

【解説】袋帯は丸帯を簡略化し、重量を軽くした帯です。表地と裏地が筒状=袋状になっているため、袋帯と名付けられました。袋帯には、はじめから筒状に織った「本袋帯」と、表地に裏無地※を縫い合わせた「縫い袋帯」がありますが、どちらも表は柄があり裏は無地であることが一般的です。※柄や模様のない無地の生地

また、袋帯を結んだ姿は「二重太鼓」と呼ばれることがあります。これは最も一般的な「お太鼓結び」で袋帯を結ぶと、下の図のように背中の太鼓部分が二枚になるため、名古屋帯と区別してそう呼ばれます。太鼓の大きさや高さは年齢や体型に応じて調整します。

他の選択肢と袋帯との用途の違いを簡単に比較してみましょう。他の帯との違い※あくまで一般的なものです。

(半幅帯=カジュアル、名古屋帯=カジュアル~略礼装、袋名古屋帯=中間)

詳しい解説は公式教本Ⅰの29頁に載っていますので、他の帯も合わせて学習しましょう。選択肢④袋名古屋帯の解説は32頁をご参照ください。

Q. 名古屋帯についての記述で、不適切なものを選びなさい。(2023年)

① 名古屋で考案されたと伝えられている

② 別名を九寸帯とも呼ばれる

③ 仕立て方には開き仕立てと名古屋仕立てがある

④ 江戸時代に考案されたと言われている

正解は、④【江戸時代に考案されたと言われている。】です。

【解説】袋帯がフォーマルシーンをメインに活躍するのに対して、名古屋帯は略礼装〜おしゃれ着向きの帯。お稽古やちょっとしたお出かけなどカジュアルシーンで活躍する帯です。袋帯より短く軽いので、袋帯より手軽で、気軽に使いやすい帯です。名古屋帯の由来は諸説ありますが、いずれも大正から昭和にかけて考案されたといわれています。そのため、不正解は④となります。

②の別名については、織り上がった時の幅が約34cm=九寸であることからそう呼ばれますが、両端を縫って仕立てれば太鼓部分の巾が 約30cmになります。

③仕立て方については開き仕立てと名古屋仕立てがあり、28頁に詳しく写真入りで載っています。

開き仕立ては前幅(お腹に来る部分)が自由に調整できることが利点、名古屋仕立ては初めから前幅が仕立ててあるので、結びやすいといわれています。

詳しい解説は公式教本Ⅰの28/30頁に載っていますので、他の帯も合わせて学習しましょう。

Q. 図のような袋帯の結び方を何と言いますか?(2024年)

① ふくらすずめ ② べにすずめ ③ おにすずめ ④ 変わり文庫

正解は、①【ふくらすずめ】です。

【解説】振袖などの晴れ着では、「変わり結び」といわれる様々な帯のアレンジ結びがあります。「ふくらすずめ」はその一つ。他にも2021年2023年に出題された「立て矢」という結び方などがあります。

次の画像は左から「立て矢」「変わり文庫」「ふくらすずめ」ですが、どれも全く違う印象。

成人式で活躍する着付け師さんたちにとっては、本人の要望はもちろんですが、体型や着物の柄などによっていろんな結び方をアドバイスすることも一つの仕事です。

公式教本Ⅰでの解説は23頁に掲載されています。

Q. 西陣織の名前の由来となった出来事を選びなさい。

① 応仁の乱 ② 保元の変 ③ 承久の変 ④ 平治の乱

正解は、①【応仁の乱】です。

【解説】西陣織は京都市中心部の北西部である西陣地域で生産される織物の総称で、西陣は日本を代表する絹織物の生産地です。平安時代から織物が織られていましたが、名前の由来は応仁の乱後西軍が本陣とした地域に織物職人が集まったことに由来しています。

川島織物セルコンももともとはこの西陣と呼ばれる地域に工房を構えていましたが、昭和になって、

より大きな織物を織るため、さらに北の市原と呼ばれる地域に移転し、現在では帯や美術工芸織物、さらにはカーテンなど、多様な織物を生産しています。

詳しい解説は公式教本Ⅰの73頁もよくご覧下さい。

他の染織の産地についても解説がされています。

Q. 垂れ先から手先まで表側全体に模様があるものを選びなさい。(2021年)

① 全通柄 ② 六通柄 ③ 太鼓柄 ④ 無地柄

正解は、①【全通柄】です。

【解説】帯は柄の出方によって、「全通柄」「六通柄」「太鼓柄」といった種類に分けて呼ぶ呼び方があります。

選択肢①の全通柄は、その漢字からも分かる通り、手先から垂れ先まで表側「全て」に柄が「通る」帯です。結ぶ位置を気にせず使えるため、初心者にも扱いやすいという実用性や、柄が途切れないため、華やかさや統一感を求める装いにも適しています。

選択肢②の六通柄は、手先から6割ほどの長さに柄が入っており、残りの部分は無地または地模様になります。帯を締めたときに見える部分にのみ柄が出るよう設計されているため、軽く、使いやすさと華やかさのバランスが取れた帯です。

選択肢③の太鼓柄は、太鼓部分(背中側)と前帯にのみ柄が入っているもので、最も柄の分量が少ないタイプ。控えめで上品な印象を与え、訪問着や付け下げなどに合わせやすいのが特徴です。

このように、柄の出方によって使う場面や印象が変わるため、装いに合った帯選びが大切です。詳しい解説は公式教本Ⅰの155頁もよくご覧ください。

きもの文化検定5級の過去問題より、帯にまつわる設問を5つご紹介いたしましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。

日頃からきものをお召しになる方にとっては、装いへの理解が深まり、自信をもってその魅力を周囲に伝えられるようになるかもしれません。

また、現在はきものを着る機会が少ないという方にとっても、検定を通じた学びが、帯やきものを見る目を養うきっかけとなり、きもの文化をより身近に感じていただけるのではないでしょうか。

近年では、展示会やイベントの情報、ご自身の装いなどをSNSなどで発信・共有される方も多く、世代を超えて“きもののある暮らし”が穏やかに広がりを見せています。きもの好きの間で交流が生まれるのも、また楽しいものですね。

検定をきっかけにした学びの時間が、きものの世界への第一歩となり、日々の暮らしに豊かな彩りを添えるものであれば、帯づくりに携わる私たちにとっても何よりの喜びです。

きもの文化検定を学ぶうちに「本物を見てみたい」「織物の現場を感じてみたい」と思われる方も多いのではないでしょうか。そんな皆さまに、気軽に訪れていただける学びと発見の施設をご紹介します。

西陣織会館(京都・上京区)

西陣織の歴史と魅力を、実演や展示を通して体感できる施設です。5級の学習で出てくる「緯錦(ぬきにしき)」「綴れ織(つづれおり)」など、実際の機織りを目の前で見ることができる職人の実演は必見。帯の文様にも注目すれば、教本の知識がより身近に感じられます。館内ではきもの姿で写真撮影ができる体験コーナーもあり、学びながら楽しい思い出づくりができます。

川島織物文化館(京都・左京区)

川島織物セルコンが運営する川島織物文化館では、明治から現代を中心に貴重な帯や美術織物に関する資料を収蔵し、織物の魅力を紹介しています。5級から一歩進んだ「きものの背景」も味わえる空間です。

※帯の展示がない期間もありますので、展示内容は川島織物文化館のウェブサイトでご確認ください。

今回のコラムが、皆さまの「きものって素敵」「もっと知りたい」という気持ちを後押しできたなら幸いです。

今後の参考のため、ぜひコラム末のアンケートにもご協力ください。

また、記事内で紹介しきれなかった「帯の種類と格」「きものの季節の楽しみ方」など、関連記事もご用意しています。合わせてご覧いただくことで、きものの知識がより深まり、日々の楽しみにもつながります。

きもの文化検定の詳細や公式教材については、公式サイトをご参照ください。

なお、以下のリンク先にアンケートを設置していますので、ぜひ記事に対するお声をいただけると嬉しく思います。お客様のお声は、サービス向上の大切な指針となります。皆様と一緒に西陣織、織物、きもの文化を盛り上げていけたら幸いです。

【アンケートはこちら】

関連記事

―■問題①に関連 【帯メーカーが徹底解説! 帯の種類・寸法・格・着物との合わせ方】

https://www.kawashimaselkon.co.jp/stories/obi/1206/―■問題②に関連 【帯メーカーが徹底解説! 着物の帯の種類・名古屋帯編】

https://www.kawashimaselkon.co.jp/stories/obi/1293/―■問題③に関連 【袋帯の結び方やお手入れ 袋帯 応用編 帯メーカーが徹底解説!】

https://www.kawashimaselkon.co.jp/stories/obi/1606/

関連

きもの文化検定リンク

https://www.kimono-kentei.com/