【前編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る

- ARTORIMONOCASE STUDY

2025年、大阪・関西万博において世界各国のゲストをお迎えする迎賓館――川島織物セルコンは、その特別な空間に国内外のアートシーンで活躍する現代美術家の川人綾さんとコラボレーションした3点の織物作品を制作、協賛しました。テキスタイルに深い造詣を持ちながら、絵画表現を通して“制御とズレ”という独自の美学を探求し続ける川人さんにとって、織物とのコラボレーションは原点回帰であり、挑戦でもありました。建築家・藤本壮介さんがデザイン監修を手がけた迎賓館と川人さん、そして川島織物セルコン――この三者が融合した特別な空間は、どのように生まれたのでしょうか。川人さんにアーティストとしての視点から、今回のプロジェクトを振り返っていただきました。

【前編はこちら】

【前編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る

目次

――グラデーションが美しい綴織作品について、デザインの経緯を教えてください。

綴織作品の構想は、万博の歴史と川島織物セルコンの歴史、そして両者の繋がりを学ぶことから始まりました。二代川島甚兵衞が1886年に織物研究のために駐独特命全権公使 品川彌二郎子爵とヨーロッパに渡り、ゴブラン織に感銘を受けたことが、日本の綴織の発展に繋がったと知りました。

ヨーロッパ各国で壁面を飾っていたゴブラン織のタペストリーの大きさや表現に感動した二代甚兵衞は、ゴブラン織と綴織が同種の織技法であることを発見し、ゴブラン織に並ぶ織物をつくるため、綴織の改良に情熱を注ぎます。そして当時の日本の綴織機としては常識外れの大きさである幅約2mを皮切りに、次々と大機(おおばた)を考案、明治36年頃には最大幅約18mに達しました。

日本の綴織と西洋のゴブラン織の最も大きな違いは「多色使いによるぼかし技法」です。日本では、明治期に入ると日本画に用いられる顔料の幅が広がり、絵画が多色使いへ発展していきます。その進化に伴って、二代甚兵衞も絵画的な織表現の向上に挑み、割杢(わりもく/複数色の糸の撚りをほどき、絵の具を混ぜ合わせるように配分を調整して再び撚りをかけ、中間色を作る技法)を開発。多くの中間色を作り、細かく使い分けることで日本画には欠かせない繊細で精緻な色の濃淡を織物で表現することを可能にしました。このような国家間の文化の交流が技術の発展に繋がったというストーリーが大阪・関西万博の迎賓館に設えられる作品のコンセプトにふさわしいと感じたため、技法に綴織の多色使いを用いることにしました。

【綴織】綴織は、経糸と緯糸が一本ずつ交互に交わる平織とよばれる織組織の一種です。 経糸を強く張り、 経糸の下に図案(織下絵)を置き、経糸の隙間から見える図案のかたちに従って、緯糸で絵を描くように一色一色爪先や指先でかき寄せて、織り込んでいきます。 手作業で柄を表現する緯糸を織り込むため、糸の色数に制限が無く、柄のぼかしやグラデーションを色の段差無く美しく表現できるのが特徴です。 ゴブラン織は図柄の横方向から織り進めるに対し、綴織は図柄の下から上へ向かって織るという違いがあります。

また、普段は「制御とズレ」というコンセプトのもと、グリッド状のペインティングを制作していますので、そのコンセプトに、綴織の多色使いによるぼかし技法という要素を重ね合わせたいと考えました。

私は、さまざまな背景を持つ人々と未来を共有していくためには、自らの先入観を日々問い直すことが大切だと考えています。知識としてではなく、実感として「自分が把握している世界は不確かである」と感じることは、異なる環境で育った人々が共存していく上で、極めて重要なことだと思います。その意味で、世界中の方々をお招きする迎賓館において、「制御とズレ」というテーマはふさわしいのではないかと考えています。

――綴織作品をデザインするなかで特に意識したことや苦労したことはありますか。

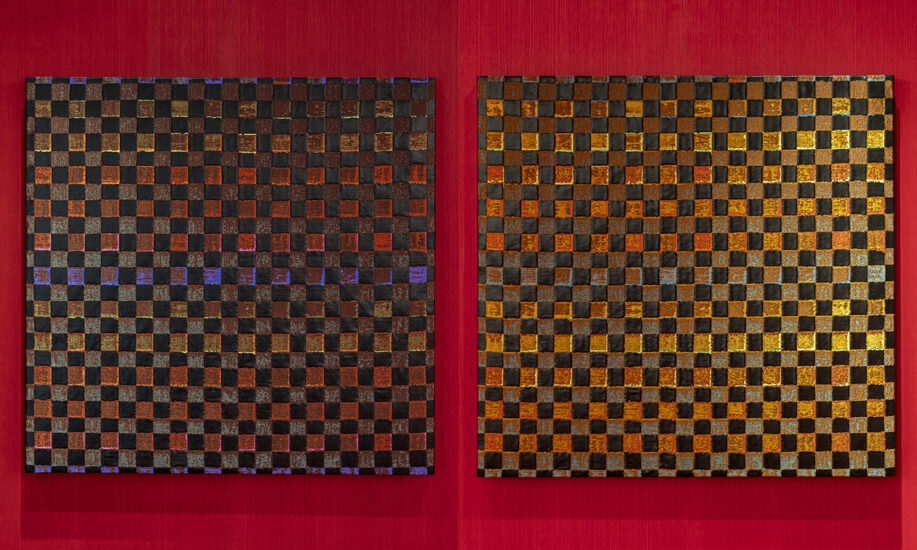

作品が設置されるお部屋が赤を基調とした印象的な色合いであったため、従来の私の作品の色使いではこの空間に寄り添えないと感じ、一から色彩構成を見直しました。デザインが完成するまでには、3~4カ月を要しました。お部屋に合わせた色味にする必要はあるものの、合わせすぎれば作品としての存在感が薄れてしまうので、印象的な空間と印象的な作品を、いかに“共存”させるか――そのギリギリのラインを見極めるため、試行錯誤を重ねました。空間に“馴染ませる”のではなく、“調和させる”ことに挑戦しました。

今回、特別な空間に調和するグラデーションを表現するため、1800色もの色糸を染めていただきました。その際、私の思い描く色をできる限り正確に職人の方々へお伝えするため、いくつかの工夫を凝らしました。まず、色サンプルに用いる用紙の選定から着手しました。さらに、隣り合う色の影響を避けるため、周囲のグリッドを白い紙で隠した状態で色の判断をしていただくようお願いし、試作を重ねていただきました。このように職人の方々と可能な限り「色の認識」をすり合わせながら、思い描いた色を染めや織りで具現化していただきました。

――錦織作品についてもデザインの経緯を教えてください

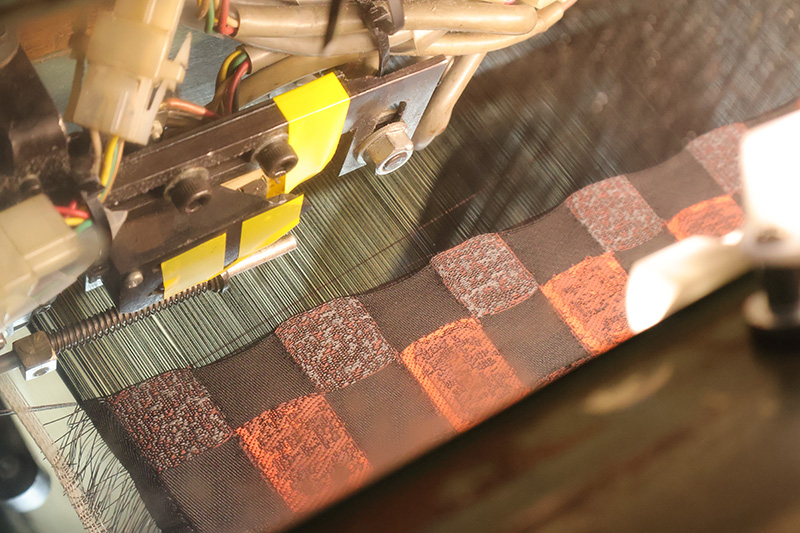

綴織作品とともに空間を彩る2作品は、綴織と並び、川島織物セルコンが得意とされている錦織(紋織の一種)で制作していただきました。当初はどのようにアプローチすべきか迷い、織機の仕組みを理解するのにも時間がかかり、難しい滑り出しでした。そのような中、川島織物セルコンの方が、私がSNSに投稿していたアーカイブ作品をご覧になり「これは錦織に向いているデザインですよ」と教えてくださいました。そこからやりとりを重ねる中で、「私の作品を錦織の職人さんに再現していただくことにフォーカスすれば、それ自体が面白く、結果として美しいものになる」と気づき、最終的に私の作品をもとに錦織で再現していただくことにしました。

【錦織】多くの色糸を使い、美しい文様を織り出した絹織物の総称です。日本では中国から伝わり飛鳥時代以降盛んに織成されています。多くはベース生地に色糸を織り込んで文様を表していきます。色数が多くなれば手間も掛かりますが、たいへん絢爛豪華な織物です。

【紋織】 近代の紋織物は、紋紙・ジャカード・綜絖が一体となって、紋紙のデータに従って経糸を動かし、そこへ緯糸を通すことによって文様を表現しています。また、経糸・緯糸の本数や太さ、撚糸等にも工夫することで、さまざまな風合いの織物をつくることができます。

錦織は、学べば学ぶほど難しく、奥深い世界でした。その中でも“箔”という素材が、西陣の錦織の歴史を表現するうえで非常に重要であることを知り、今回の作品にも箔を用いていただきました。どの種類の箔を使うか、どのように文様(紋)を緻密に制御して私の作品の色味に近づけていくかといった、織物として美しく成立させるための調整を重ねながら、錦織の歴史を表現しつつ、私の作品を緻密に再現していただくという取り組みとなりました。

――3点の作品に共通して苦労したことはありますか。

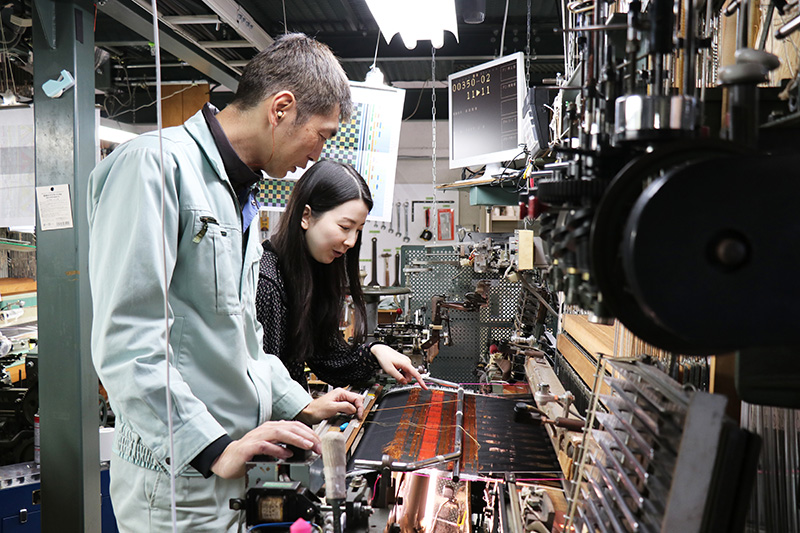

綴織と錦織、それぞれの作品は技法がまったく異なっており、どちらもシステムを理解するまでに非常に時間がかかりました。私の作品は通常、まずコンセプトがあり、それに適した表現方法として絵画を選び、制作を進めていくスタイルです。しかし、織物の場合は逆です。最初に素材や用途があり、その素材に寄り添いながら作品を組み立てていく――つまり、素材や技法の“制約”から美しさが生まれているのです。だからこそ、職人の方に教えていただきながら、その制約を理解していくことが、今回の作品制作ではとても重要でした。

ただ、「これはできないからやめましょう」という姿勢ではなく、あくまでどうすれば美しく見せられるかを探究しました。もちろん、本当に難しい場合や「こちらの方が織物としてより美しい」という判断については、できる限り柔軟に受け入れながら、職人の方々とキャッチボールを重ね、最良の方法を共に模索しました。

例えば綴織作品については、私の作品の特徴でもある、グリッドというデザインが綴織には適していないという課題がありました。綴織は、経糸を包み込むように緯糸を織り込むため、経糸が見えないのが特徴です。また、絵を描くように色を使用する箇所だけに緯糸を渡して織り進めるため、緯糸は織幅全体に通りません。そのため、異なる色同士の境目には、経糸方向に沿って「はつり目」と呼ばれる隙間が生じます。直線的なグリッド(格子柄)を綴織で織ると、このはつり目がグリッドの列の数だけ生じてしまうため、技法としては向いていないのです。

しかし、そこで諦めることなく「どうすればグリッド表現ができるか」を考え、お互いにアイデアを出し合いました。その結果、裏から見えない糸を使って織り合わせるという、職人さんからのご提案で解決に至りました。職人さんにとっても、今回のようにここまでグリッド構造を明確に見せる取り組みは初めてであり、チャレンジだったと伺っています。

職人さんは、私の提案したプランに真摯に向き合い、数多くの試作を重ねてくださいました。そして「この方向で行きましょう」と決まってからは、職人の皆さんの知見と技術にお任せし、織り上げていただきました。大変な思いをされたのは、むしろ職人の方々だったと思います。

――完成した3作品をご覧になってどのように感じられましたか。

綴織作品については、緻密な織物でありながら、職人さんたちの手仕事や素材のぬくもりを感じられるタペストリーに仕上がったと思っています。私が表現することを目指している「美しいズレ」についても、想像していた以上に美しく作り上げていただきました。

特に、1800色に染め分けていただいた色糸によるグラデーションの美しさが際立っていました。パソコンであれば数値を入力することで、予定通りのグラデーションや揺らぎを作ることができます。一方、私が普段制作しているペインティング作品では、筆で色を塗る際に多少のズレや滲みが生まれます。同じように織物でも、染料の滲みや糸の伸縮などによって、“予期せぬ美しさ”や“偶然生まれた美しさ”が現れるのではないかと期待していました。

完成した織物作品は、その期待を上回る美しさを放っていました。今回、1800色によるグラデーションを実現するために、約2200色もの糸を染めていただきました。それでもデザインの色に合わない場合は、わずかな違いの色糸を組み合わせ、織りの工程で新たな色を生み出してくださいました。手染めの糸と手織りの技術によって、繊細な人の手による不確かさがもたらす“揺らぎ”と“綴織ならではの奥行き”が生まれたと感じています。

錦織作品についても、 現代アートと西陣織の代表的な技法である錦織が融合したアートピースになったと感じています。 作品を前にすると、職人の方々が「私の作品を織物でいかに美しく表現するか」に挑んでくださったことが、はっきりと伝わってきます。

――川人さんの思う「織物の魅力」は何でしょうか。

職人による緻密な手作業の積み重ねの結果、糸は伸縮し、染料は滲みます。その限界の精度を追い求めた末に、どうしても生まれてしまう――しかし、それゆえに美しい“ズレ”こそが、大きな魅力だと感じます。また、絵画にはない独特の奥行きと重層性を備えていると思います。

構築的・数学的な緻密な設計や熟練の職人による技術、そして手仕事のあたたかみと奥行きが掛け合わさることで生まれる豊かな美しさに、織物の魅力を感じます。

――今回の作品は国内外のVIPの方々にご覧いただける機会となっています。どのように楽しんでいただきたいですか。

作品に込めた多色使いのコンセプトが、できる限り伝われば嬉しく思います。そして同時に、私がテーマとしている「制御とズレ」、すなわち人間の理解を超えた“美しさ”を、体験していただけたらと願っています。

また、錯視効果を通して、目の前に広がる世界は完全には把握できないということを、知識としてではなく“感覚”として受け取っていただければと思います。それは、多様な文化的背景を持つ人々が未来をともに築いていく上で、非常に重要な感覚であると考えています。

――今後の川人さんの作品を鑑賞できる機会があれば、教えてください。

今年は9月にニューヨークで個展、10月に東京でグループ展を予定しています。来年は3月に台北で個展、11月に東京で個展を予定しています。

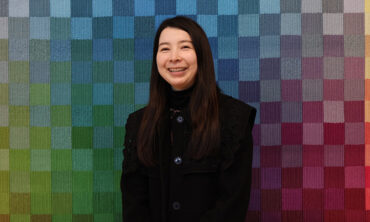

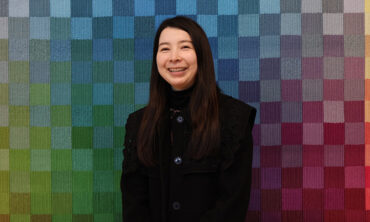

■川人 綾(AYA KAWATO) プロフィール

LONGCHAMP / La Maison Ginza

1988年奈良県生まれ。京都府在住。神経科学者の父のもと、脳を通して世界を把握しているということを強く意識するようになる。京都で日本の伝統的な染織を学んだ後、パリ国立高等美術学校交換留学を経て、2019年東京藝術大学大学院先端芸術表現科博士後期課程修了。「制御とズレ」をテーマに、日本の伝統的な染織や現代の神経科学を背景にもつ、抽象的なグリッド状のペインティングを中心に制作している。近年個展は、東京オペラシティアートギャラリー、京都市京セラ美術館の他、パリやジュネーブでも開催。また、2024年「カラーズ ― 色の秘密にせまる 印象派から現代アートへ」ポーラ美術館(神奈川)や2023年「Nippon Mania. Contemporary Art from Japan」Kunsthaus Kaufbeuren(カウフボイレン、ドイツ)、2017年「2074、夢の世界」FIAC 2017 / Grand Palais(パリ、フランス)など、数多くのグループ展に参加。主なコレクションに、シャネル合同会社、東京藝術大学大学美術館。主なコミッションワークに、2025年「2025年 ⼤阪・関⻄万博 迎賓館(⼤阪)」、2021年「ロンシャン ウィーン(ウィーン、オーストリア)」、2020年「メタ・オープン・アーツ・コミッション / フェイスブック(東京)」、2019年「ロンシャン ラ メゾン銀座(東京)」。主な受賞歴に、2018年「野村美術賞 2018」野村財団、2017年「2074、夢の世界グランプリ」コルベール委員会・東京藝術大学、 2016年「第 11回 TAGBOAT AWARD 審査員特別賞 小山登美夫賞」TAGBOAT。

公式WEB:https://ayakawato.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ayakawato/

川島織物セルコンは、迎賓館を彩るタペストリーの他、 20を超える施設・パビリオンに、多種多様なファブリックや床材を50品目以上納入しています。それらの取り組みの一部を特設WEBサイト「川島織物セルコンと万博 Woven for the World Expo」にてご紹介しています。美しい納入作品の数々をぜひご覧ください。