【後編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る

- ARTORIMONOCASE STUDY

2025年、大阪・関西万博において世界各国のゲストをお迎えする迎賓館――川島織物セルコンは、その特別な空間に国内外のアートシーンで活躍する現代美術家・川人綾さんとコラボレーションした3点の織物作品を制作、協賛しました。テキスタイルに深い造詣を持ちながら、絵画表現を通して“制御とズレ”という独自の美学を探求し続ける川人さんにとって、織物とのコラボレーションは原点回帰であり、挑戦でもありました。建築家・藤本壮介さんがデザイン監修を手がけた迎賓館と川人さん、そして川島織物セルコン――この三者が融合した特別な空間は、どのように生まれたのでしょうか。川人さんにアーティストとしての視点から、今回のプロジェクトを振り返っていただきました。

【後編はこちら】

【後編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る

目次

――大阪・関西万博の迎賓館にご自身の作品が設えられることについてどのような感想をお持ちですか。

大変光栄なことと思っています。最初にご依頼をいただいたときは大変驚きましたが、それと同時に「これは本当に素晴らしい機会だ」と確信し、すぐにお返事しました。大阪・関西万博の迎賓館というまたとない舞台で作品を発表できる貴重な機会をいただきましたので、万博という特別な場にふさわしく、藤本壮介さんがデザイン監修される建築空間、川島織物セルコンのモノづくり、そして私の感性という3つの要素が響き合うデザインにしたいと考え、取り組みました。

――川人さんの作品に共通するテーマとそのルーツを教えてください。

私は、「制御とズレ」というコンセプトのもと、グリッド状のペインティングを中心に制作しています。 「制御とズレ」 というコンセプトは、大きく2つの事柄から影響を受けています。一つは、京都精華大学で学んだ日本の伝統的な染織です。染織を専攻し、綴織や型染め、ろうけつ染め、シルクスクリーンなど、さまざまな技法による制作を経験し、その奥深さを学びました。中でも綴織は、緻密な手作業で丁寧に織り上げても「ズレ」が生じやすく、私にとって最も難しい技法でした。その一方で、どれだけ熟練した職人の仕事でも、緻密な手作業の積み重ねの結果、染料の滲みや糸の伸縮といった微妙な「ズレ」が生じますが、そこに人間の制御できる領域を超えた美しさを感じていました。私は普段、グリッドという単純な形態を何層にも重ねて描くことで、その「制御とズレ」による美しさを、絵画上に表出させています。

二つ目は、脳神経科学者である父の影響です。父の影響を受け、幼少期から「私たちは脳を通して世界を把握している」ということを強く意識するようになり、特に錯視効果に興味を抱きました。オランダ出身の画家エッシャーの、錯視効果を巧みに利用した作品に子どもの頃から惹かれ、それがオプ・アートへの関心へとつながりました。錯視効果は、網膜が捉えた2次元の画像を、脳が3次元に変換する過程で生じる、ある意味エラーのようなものを私たちに体験させてくれる、興味深い現象だと思います。作品に錯視効果を取り入れることで、「私たちは完全に世界を把握することはできない」という感覚を鑑賞者と共有したいと考えています。エッシャーやオプ・アートの作品には、錯視効果に焦点を当てたものが多く、鑑賞者はその視覚的な仕掛けに意識を強く引き寄せられます。しかし、私の作品では、柔らかく繊細な錯視効果を取り入れることで、「日常生活の中で自然に起きているような、私たちが見ている世界が実は揺らいでいる」という感覚と結び付けて感じていただきたいと考えています。

―― “人間の制御できる領域を超えたズレの美しさ”を実際に体験した思い出はありますか。

最初は葛藤から始まりました。私はどちらかというと緻密なモノづくりが好きなタイプですが、染織という素材に制約のあるモノづくりをする中で「なぜ今の時代に、パソコンを使えばどこまでも緻密な表現が可能なのに、この分野ではそれができないのだろう」という葛藤がありました。グラフィックデザインの方が自分に向いているのではないかと思い、学部3年生の頃には一時期インターンシップを経験したこともあります。しかし、インターンシップを通して、自分はどこまでも完璧さを突き詰められる世界ではなく、むしろ「ズレ」に強く惹かれ、その中に美しさを感じていたのだということにようやく気づきました。

ただ、自分が惹かれていた染織の美しさに気づいた後も「私の思うこの“美しさ”をどう表現すればよいのか」という問いは残っていました。そこで、もしかすると現代美術の分野の方が表現方法として適しているのではないかと考え、修士課程から東京藝術大学大学院先端芸術表現科に進学し、パリ国立高等美術学校への交換留学を経て博士課程へと進みました。博士課程2年生くらいまでは、布やさまざまな素材を使い、試行錯誤を重ねてきましたが、その過程で自分の中の“美しさ”の軸が定まり、それが現在の作品制作へとつながっていると感じています。

――川人さんは「制御とズレ」という一貫したテーマでさまざまな作品を制作されていますが、直近ではどのようなシリーズを制作されているのですか。

これまで、大島紬からインスピレーションを得たシリーズや、神経科学の実験で得られた脳活動画像を応用したシリーズなど、さまざまな切り口から作品を制作してきました。そして、川島織物セルコンとのプロジェクトを通じて改めて織物について学ぶ機会をいただき、2024年からは、綴織に着想を得たグリッド・ペインティングの作品「CUT」シリーズに取り組んでいます。

「CUT」シリーズは、川島織物セルコンの職人の方々が綴織の織機に向かい、緯糸を経糸に織り込んでいく姿が、まるで美しい水面を生み出しているかのように感じ、その光景に深く感銘を受けたことから生まれました。

綴織の手仕事の積み重ねが生み出す“ズレ”や、錯視効果によって生じる現実とイメージの“ズレ”を、美しさとして作品に取り込み、それらを面的な構成と鮮やかなグラデーションで表現しています。

――グリッド・ペインティング作品「CUTシリーズ」はどのように制作されているのですか。

木製パネルの上に、下地となる格子柄をシルクスクリーンで刷ります。その後、マスキングテープでグリッドを引き、一マスずつ筆で彩色していきます。グリッドの色構成――隣り合う色をどのように配置するかは、錯視効果を生み出すうえで重要な要素であり、Illustratorを使って決定しています。CMYKの数値比率で色を設計し、思い描いた色になるまで絵の具を調色しています。

――今回の大阪・関西万博での作品制作は、川人さんが普段制作されているペインティング作品と異なり織物での表現でしたが、不安はありましたか。

特に不安は感じませんでした。京都精華大学でテキスタイルを学んでいた頃から川島織物セルコンのことは存じ上げており、職人の手作業から生まれる美しさに強く惹かれていました。現在は木製パネルにアクリル絵の具を用いて絵画を制作していますが、伝統的な染織も私の作品において重要な要素の一つです。そのため、今回のコラボレーションにあたっては、不安よりも喜びの方が大きく感じられました。

後編では、大阪・関西万博の迎賓館を彩る織物作品に込めた想いや制作の苦労、そして川人さんの考える「織物の魅力」についてお話しいただきます。

【後編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る

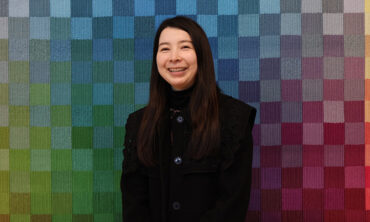

■川人 綾(AYA KAWATO) プロフィール

LONGCHAMP / La Maison Ginza

1988年奈良県生まれ。京都府在住。

神経科学者の父のもと、脳を通して世界を把握しているということを強く意識するようになる。京都で日本の伝統的な染織を学んだ後、パリ国立高等美術学校交換留学を経て、2019年東京藝術大学大学院先端芸術表現科博士後期課程修了。「制御とズレ」をテーマに、日本の伝統的な染織や現代の神経科学を背景にもつ、抽象的なグリッド状のペインティングを中心に制作している。近年個展は、東京オペラシティアートギャラリー、京都市京セラ美術館の他、パリやジュネーブでも開催。また、2024年「カラーズ ― 色の秘密にせまる 印象派から現代アートへ」ポーラ美術館(神奈川)や2023年「Nippon Mania. Contemporary Art from Japan」Kunsthaus Kaufbeuren(カウフボイレン、ドイツ)、2017年「2074、夢の世界」FIAC 2017 / Grand Palais(パリ、フランス)など、数多くのグループ展に参加。主なコレクションに、シャネル合同会社、東京藝術大学大学美術館。主なコミッションワークに、2025年「2025年 ⼤阪・関⻄万博 迎賓館(⼤阪)」、2021年「ロンシャン ウィーン(ウィーン、オーストリア)」、2020年「メタ・オープン・アーツ・コミッション / フェイスブック(東京)」、2019年「ロンシャン ラ メゾン銀座(東京)」。主な受賞歴に、2018年「野村美術賞 2018」野村財団、2017年「2074、夢の世界グランプリ」コルベール委員会・東京藝術大学、 2016年「第 11回 TAGBOAT AWARD 審査員特別賞 小山登美夫賞」TAGBOAT。

公式WEB:https://ayakawato.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ayakawato/

川島織物セルコンは、迎賓館を彩るタペストリーの他、 20を超える施設・パビリオンに、多種多様なファブリックや床材を50品目以上納入しています。それらの取り組みの一部を特設WEBサイト「川島織物セルコンと万博 Woven for the World Expo」にてご紹介しています。美しい納入作品の数々をぜひご覧ください。