【後編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る

- ARTORIMONOCASE STUDY

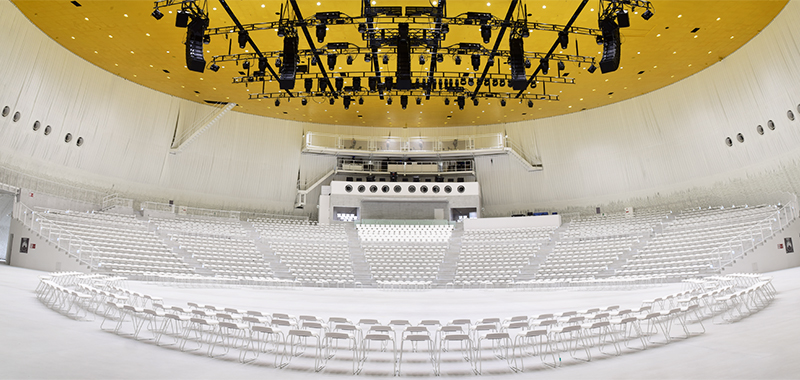

大阪・関西万博(EXPO 2025)における催事のメイン施設であるEXPOホール「シャインハット」。開閉会式をはじめとした、さまざまなイベントが会期を通じて行われました。

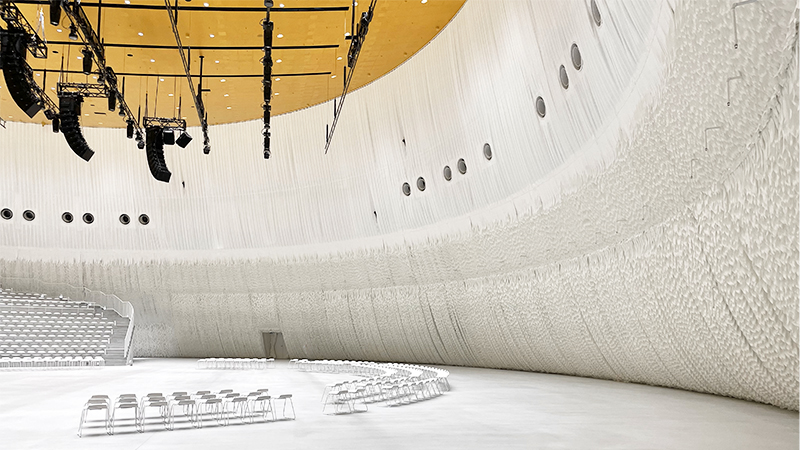

EXPOホール内部の壁面全周を包む、天井から床に向かって徐々に曲がりくねる短冊状の白い生地を連ねたテキスタイルは、川島織物セルコンが制作を担当しました。

EXPOホールの基本設計・監修を手掛けた伊東豊雄建築設計事務所の城代晃成氏と、EXPOホールのテキスタイルのデザインを担当されたテキスタイルデザイナー・安東陽子氏のコメントとともに、制作過程をご紹介します。

目次

大阪・関西万博の催事のメイン施設であるEXPOホールは、約1,900席を有し、開閉会式、音楽、演劇、芸能、未来型エンターテイメントなどさまざまなイベントが会期を通じて行われました。

黄金の大屋根と力強い円錐形のフォルムは、1970年大阪万博の岡本太郎氏による「太陽の塔」を彷彿とさせ、今回の万博会場のシンボルの一つです。内部はセンターステージ形式の円形劇場で、観客と演者が一体となる祝祭空間が広がります。壁面全周を包むテキスタイルをはじめとし、白を基調とした内装により幻想的な雰囲気が演出されており、天井や壁面を使った大規模なプロジェクションマッピングも実施されました。

大阪・関西万博が掲げる「いのち輝く未来」の象徴とも言える建築物です。

EXPOホール 概要

| 場所 | 大阪・関西万博(大阪市此花区夢洲) |

| 施主 | 公益財団法人2025年日本国際博覧会協会 |

| 基本設計・監修 | 株式会社伊東豊雄建築設計事務所 |

| 実施設計・施工・監理 | 大成建設株式会社・株式会社昭和設計 |

| テキスタイルデザイン | 株式会社安東陽子デザイン |

黄金の天井以外、ほぼすべてが真っ白なEXPOホールですが、当初の計画では、なんと真紅のテキスタイルの使用が検討されていたといいます。

テキスタイル制作のデザインを担当された、テキスタイルデザイナー・安東陽子氏に計画当時を振り返っていただきました。

――EXPOホールの壁面を覆うテキスタイルに関する計画は、いつ頃スタートされましたか。

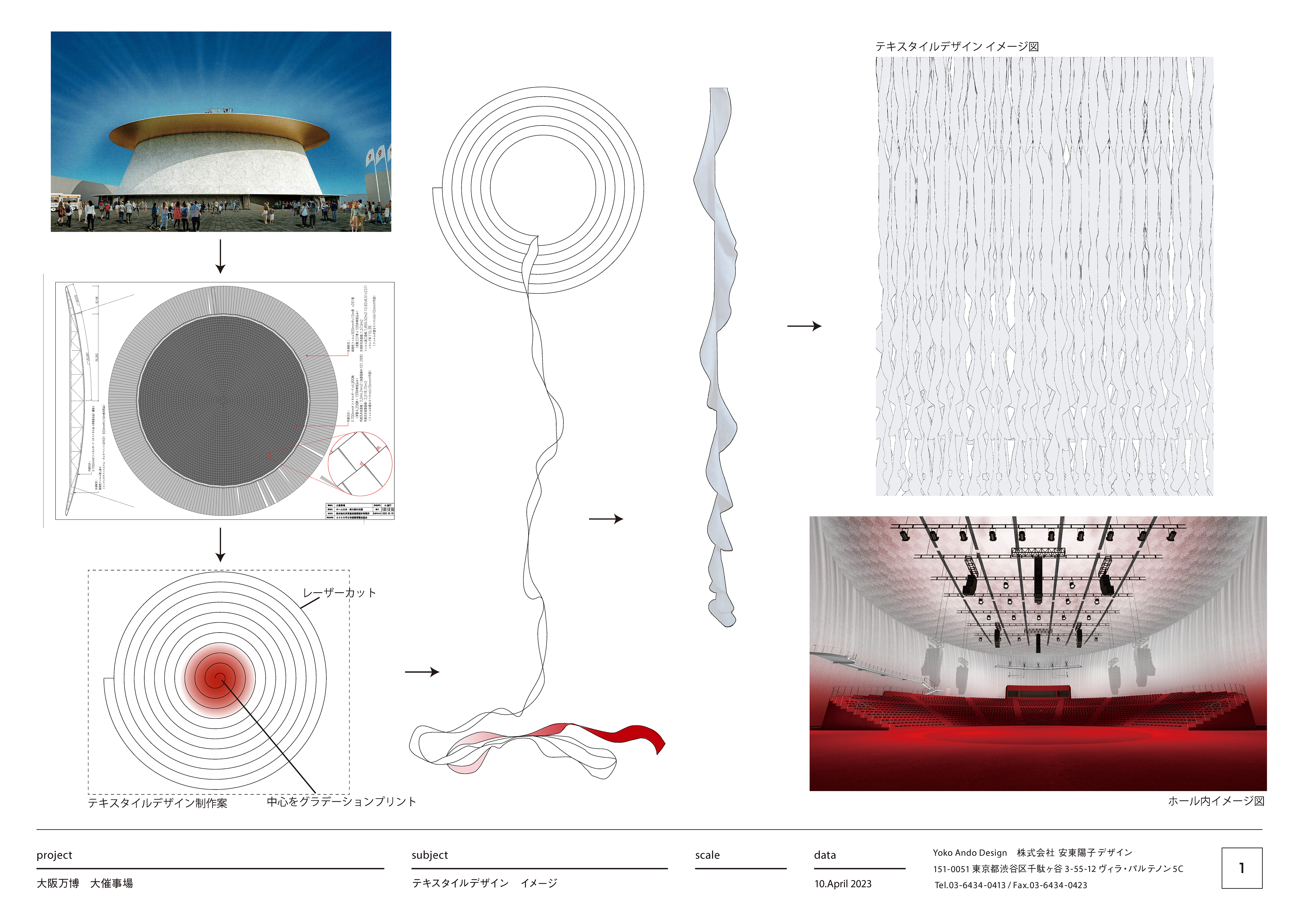

はじめて伊東豊雄建築設計事務所(以下、伊東事務所)からお話をいただいたのは、2022年6月頃でした。伊東さんは当初から建築の中で重要な要素の一つとしてテキスタイルを使用したいという想いを持っていらっしゃいました。当時は伊東事務所のさまざまなプロジェクトが同時並行で進行しており、他プロジェクトの空間とテキスタイルの在り方と、EXPOホールでのテキスタイルの存在の意味を考えながら、サンプル試作などを進めていました。具体的にテキスタイルの構想をスタートしたのは2023年春頃からです。その年の4月にはじめてプレゼン提案を行いましたが、実はこの時点から、最終的な形状に近い、捻りのある短冊状のテキスタイルをご提案していました。

――計画当初の伊東氏や博覧会協会からの要望はどのようなものでしたか。

伊東さんとはこれまで何度かご一緒させていただいていますが、今回に限らず、いつも具体的な要望というよりは「建築のコンセプトに合うテキスタイル表現」を求められます。EXPOホールの計画では、大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来」の象徴となるように、生命力を感じられるデザインにしたいといったオーダーでした。EXPOホールは外から見ると力強く、中に入るとまるで人の体に入ったような、生き生きとした表現を希望されました。当初、伊東さんは真っ赤な壁面やテキスタイルを想定していらっしゃいました。

一方、博覧会協会からは「会場の壁面全体をプロジェクションマッピングで使いたい」といった、実際の運営を意識した要望が多くあがりました。それらの要望を建築のコンセプトに合ったデザインに落とし込むのは難しい作業でしたが、常に妥協せずにポジティブに検討を進めていきました。

――具体的なデザインは何から着想を得られたのでしょうか。

私はテキスタイルのデザインを仕事にしていますが、テキスタイルの素材提案だけでなく、仕上がった時にどのように見えるかを重視し、納まりまで想像しながら、俯瞰して空間をデザインするように意識しています。

また、布地を触っていてどのようにシワができるか、細く切って吊るしてみるとどうなるか、下におもりを付けてみるとどうなるか、素材の質感や性質をうまく利用できないか…など、テキスタイルの使い方を常に気にしながら日常を過ごしています。

今回のプロジェクトでは、EXPOホールの丸い天井と回廊から「丸」というイメージを出発点にしました。伊東事務所との協働の中でも「平面的ではなく、縄のような、メッシュ状のテキスタイルのデザインイメージ」という共通認識がありました。

例えば、蚊取り線香、リンゴの皮を剥くイメージ、七夕飾り、リボン、ストローの袋など、身近なアイテムから着想を得て、捻りのある短冊状のテキスタイル案が生まれました。ぐるぐる巻きにカットされた生地が円弧を描き、有機的に落ちていく様は、生き生きとしながらも艶かしく、まるで「白い闇」の中に包まれているような「身体の感覚」を感じられるように、立体的に想像しながらデザインしました。

――テキスタイルの素材については、どのようなものを想定されていましたか。

今回、EXPOホールという巨大空間に立った時、おそらく遠くから見ると素材感が分からず、布にすら見えないのではないかと想像しました。だからこそ、近くで見た時には布であることが分かりやすく、なおかつエレガントに見えるように。そして、触れた時に心地よさを感じられるような、ベルベットのように毛足の長いテキスタイルが良いと考えました。

――数あるファブリックメーカーの中から制作を川島織物セルコンにお任せいただけた理由を教えてください。

実績のある会社であることはもちろん前提条件でした。さらに、これまで何度か仕事をする中で、信頼できる担当者がいらっしゃったため、良いチームを作れると感じました。また、以前の万博でも川島織物セルコンが素晴らしい仕事をされており、万博への強い想いがあることを知りました。そうした理由から、今回の万博のメインの一つであるEXPOホールのプロジェクトでもぜひご一緒したいと思いました。

こうして、工夫を凝らしたテキスタイル仕様書が川島織物セルコンに託されました。

計画当初のテキスタイル仕様書より、一部抜粋

●素材

ポリエステル製生地。

ベルベット調の毛足のあるタイプの生地(もしくはモケットなど)で、短冊状のテキスタイルを制作。

防炎加工を施す。●生地加工

短冊は上部10mと下部8mで異なる製作方法とし、上部と下部はつながるように縫製する。

○上部

約10m長さの生地を短冊状にカットする。

○下部

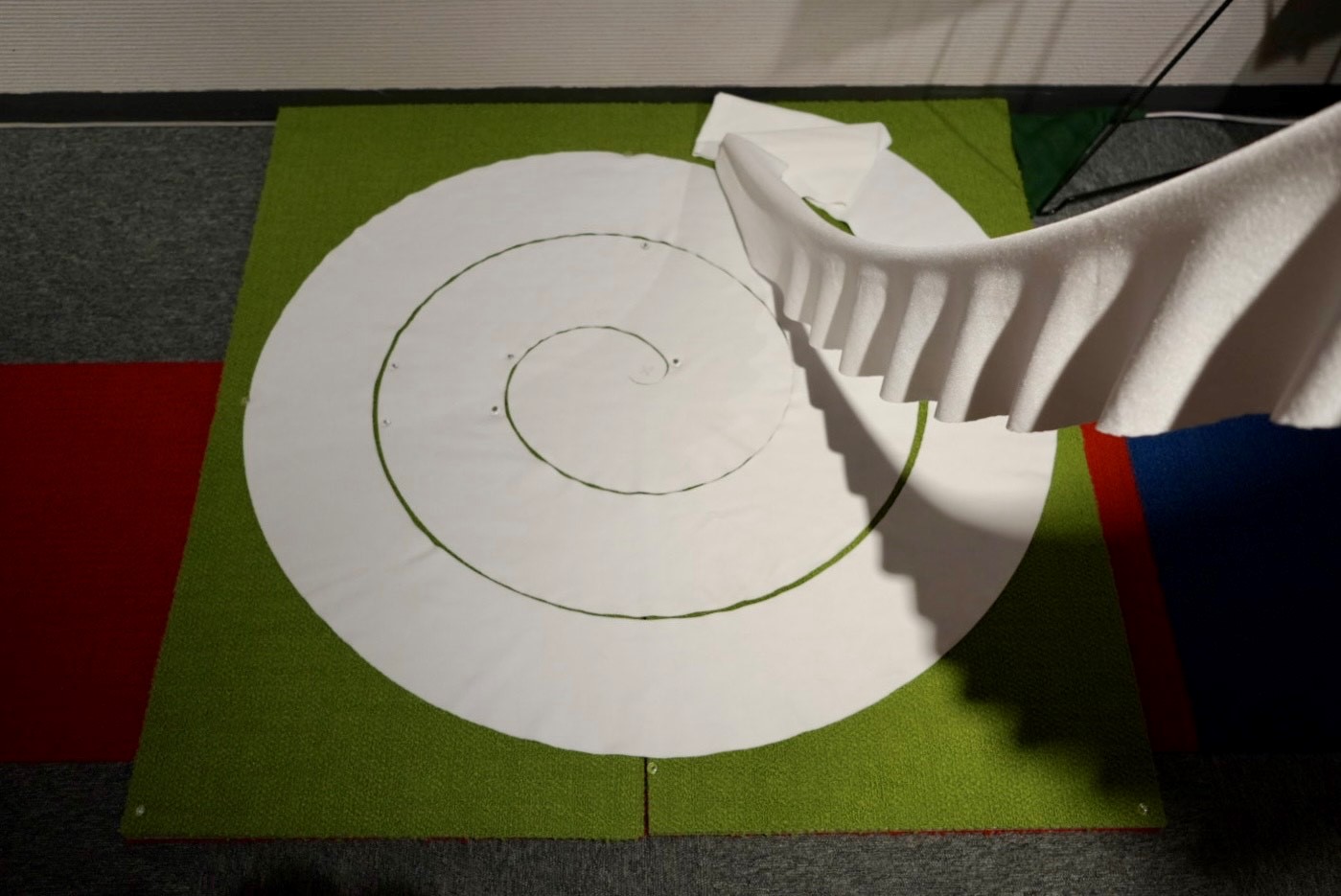

生地を渦巻き状にカットしたものを垂らすことで約8mの捻りのある短冊とする。

カットはレーザーカットによるものとし、切り放し(端部の縫製は不要)。

●取付方法

傾斜する建築側壁に沿って円弧状に設置するために、上端・下端および中間点を支持点とし設置する。

※計画当初の仕様書につき、実際の施工内容とは異なります。

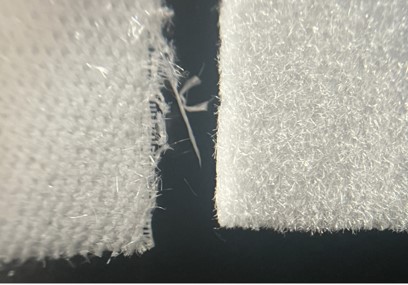

はじめに生地の選定からスタートしました。安東氏からの要望は「ベルベット調の毛足のあるタイプの生地で、短冊状のテキスタイル」。しかし、ベルベットの生地は、短冊状にカットすると端部が非常にほつれやすいという欠点がありました。代案として、スエードのような起毛感を施した編み物の一種を提案しました。伸縮性や形状安定性が高く、カット後のほつれが抑えられることが特徴の生地の表面に、スエード調の起毛を施すことで、柔らかく温かみのある風合いでありながら、シワになりにくさも兼ね備えた生地になります。さらに、起毛後に、パイル(丸いループ状の糸)の先端を平らにカットするシャーリング加工を施すことで、生地の表面が滑らかになり、独特のツヤと肌触りが生まれます。

これらの特徴を踏まえて、今回は編み物の一種を採用し、さらに防炎性能を付与した生地の制作が決まりました。

生地が決まると、その生地をどれほど生産するか算出する必要があります。今回のプロジェクトの最大の難所は、大量の生地を使用する点にあり、特に下部のツイスト部分にどれほどの生地が必要か、検証に時間を要しました。

下部のツイスト部分は、生地を渦巻き状にカットすることで実現していますが、吊り下げた際にどの程度の長さになるかについては、何度も作り直した試作品を実際に計測することで算出しました。

また、会場全体をプロジェクションマッピングで投影することが計画されていたため、「透けない」ということも条件の一つでした。当初想定の生地量では全く足りず透けてしまったため、背景にも生地を重ね、ツイストの生地の重なり部分も大幅に増やすことで対応しました。最終的には150cm巾の生地をなんと約8,000mも生産することとなりました。

次に立ちはだかった課題は、大量の生地をいかに効率的に納品できるかどうかでした。カット後の大量の細長い生地は、縫製工場へ運ばれ、縫製を行った後に現場へ納品されます。

とにかく長い真っ白な生地、都度箱から出して開梱していると、生地が絡まったり、どこをどのように縫うのか迷ってしまったりするため、通常の方法では時間がかかり、ミスも発生しやすいと考えられました。

そこで、カット後の生地が絡まらないようにたたみ方と梱包方法をマニュアル化し、縫製工場では生地を縫う場所以外は段ボールから出さないで作業ができる仕組みを作り上げました。縫製位置も分かりやすく、梱包の回数も減らせるので、効率的に作業は進みました。

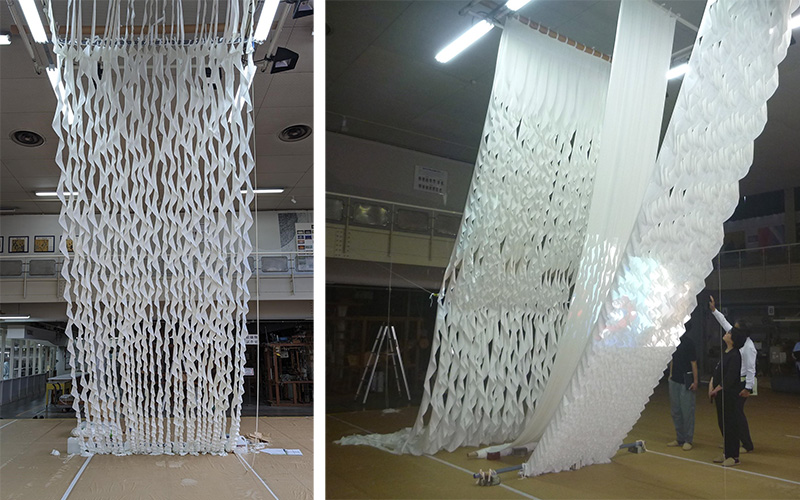

最後の工程はテキスタイルの施工です。川島織物セルコンの工場内でも何度も検証は行ってきましたが、EXPOホール内の天井高さは約17mあり、工場内では実際の高さで試すことができる場所がなかったため、アジア太平洋トレードセンター(ATC)のスペースをお借りしてモックアップ検証を行いました。クレーン機材などを使用できなかったこともあり、生地を上から下に落とすかたちでの確認を試みましたが、予想以上に生地が絡まって大苦戦の検証会となりました。

実際のEXPOホールでの施工では、モックアップ検証での反省も生かし、生地が絡まらないよう工夫をして施工しました。また、実際の建物には、通気口や照明機材、通路など、位置によってさまざまな障害物を避ける必要がありました。もちろん図面上でもある程度は計算されていましたが、設備の細かい点などが反映されていない箇所もあったため、最終的には現場合わせでの調整が行われました。

EXPOホールの設計は、2021年秋の設計プロポーザルから始まりました。

我々が一貫して追求したのは、科学技術に依存しない未来像——「生命の輝き」を建築で表現することであり、圧倒的な「ものの力」を持つ空間をつくることでした。この目標のもと、ホール全体の壁面約3,000㎡を布で覆う構想は、初期段階から明確にありました。

一方、どのような布で、どのように空間を満たすかは完全に手探りの状態。そんな中、安東陽子さんから「渦巻き状に切った布を垂らす」という大胆な提案を受けましたが、空間の中でどう見えるのか、どれほどの布が必要なのか、すぐには想像できませんでした。しかし1/10スケールのモックアップをつくってみたところ、空間が一変するような感覚を覚えました。布が空間に働きかける力を実感した瞬間でした。伊東とも打合せをし「よし、これでいこう」と方針が決まりました。

そこからは、設計というよりも試行と対話の連続でした。今回のプロジェクトはテキスタイルでありながら、建築の仕上げ材という性格もあり、しかも斜壁に用いるという特殊な条件がありました。施工や法規、映像投影との関係など課題は多く、誰もが「一筋縄ではいかない」と強く感じていたはずです。

関係者の皆様と「テキスタイル分科会」を立ち上げ、2年弱にわたり丁寧に検討を重ねました。途中数度のモックアップの失敗で根本から見直さなければならない局面もありました。設置のひと月前にようやく仕様が確定し、厳冬の中で短工期設置となりましたが、皆が責任とプライドを持って取り組んでくださり、布の一部が姿を現したとき、チームの誰もが確かな手応えを実感しました。

完成したテキスタイルは、非常に柔らかく、それでいて石膏のような質量感がある。力強くもあり官能的でもある。素材の属性が掴めない不思議な魅力を放っています。それはテキスタイルの枠を超えて建築の一部として息づいており、当初掲げていた「生命の輝き」と「ものの力」を確かに空間の中に宿しています。

川島織物セルコンの方々には完成までに多岐に渡る無理難題をお願いしたにも関わらず、誠実に応えていただき、多くの難局を乗り越えてきました。特に当初予定した1.5倍の布地の使用に全面的にご協力いただいたことで空間の質が劇的に変わりました。搬入のための梱包や縫製作業など我々の知らない苦労が膨大にあったことも想像に難くありません。その卓越した技術と真摯な姿勢なくしては、実現し得なかったと強く感じています。私自身も多くの学びを得ることが出来ました。

■城代 晃成 プロフィール

1990年 長崎県生まれ。2017年 東京藝術大学大学院修了。2017年~伊東豊雄建築設計事務所。

・株式会社 伊東豊雄建築設計事務所 公式WEB

・Toyo Ito & Associates, Architects 公式Instagram

完成したEXPOホールを見た時、まずは感動の一言でした。「イメージ通りに出来上がった」と言うと簡単に聞こえてしまいますが、本当に想像していたものが現実に再現されていました。計画上ではできると分かっていても、実際に美しく仕上がるかどうかは全く別問題です。実際に出来上がってみると、期待以上に素晴らしいものでした。

モックアップ検証で生地が絡まりうまくいかなかった時は、正直その場にいた全員がツイスト案は実現できないのではないかと諦めかけていたと思います。ただ私は今回のEXPOホールで、このツイストのテキスタイルデザインは必要不可欠と考えていたので絶対に諦められず、美しく施工できる方法を模索しました。モックアップ検証での苦労があったからこそ、実際のEXPOホールでの施工の際には、莫大な量にもかかわらず、とても美しく仕上がりました。

一番はじめにテキスタイルデザインの提案をした時は、独りでした。それから伊東事務所の設計メンバーとの協働作業でスタートした小さなチームができました。その後、川島織物セルコンのメンバーがテキスタイル制作のチームに加わってからはとても心強かったです。さらに、現場に入る時にはテキスタイルの取付けを担当してくれたレール会社の職人さん達がチームに加わりました。良いチームとして動けたからこそ、今回のプロジェクトが成功したと思います。

EXPOホールという巨大空間で、自分の視野には納まりきらないテキスタイルに覆われる経験は、今までもこれからもなかなかないことだと思います。この仕事をやってきて本当に良かったと感じられた、強く印象に残るプロジェクトとなりました。

■安東 陽子 プロフィール

武蔵野美術大学短期大学部卒業後、株式会社布(NUNO)でクリエイティブスタッフとして勤務。2011年独立し「安東陽子デザイン」設立。

伊東豊雄、山本理顕、青木淳、シーラカンスアンドアソシエイツ(CAt)、平田晃久など数多くの建築家とのコラボレーションで様々な空間にテキスタイルを提供。

「ぎふメディアコスモス」や「台中国家歌劇院」などの話題の建築プロジェクトにてテキスタイルデザインを担当。2020年〜多摩美術大学客員教授、名古屋造形大学客員教授を務める。2025年、日本建築学会文化賞を受賞。・株式会社 安東陽子デザイン 公式WEB

川島織物セルコンは、EXPOホールをはじめとし、20を超える施設・パビリオンに、多種多様なファブリックや床材を50品目以上納入しています。それらの取り組みの一部を特設WEBサイト「川島織物セルコンと万博 Woven for the World Expo」にてご紹介しています。美しい納入作品の数々をぜひご覧ください。

関連記事

・【前編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る

・【後編】大阪・関西万博の迎賓館を彩る 現代アート×織物 ――現代美術家・川人綾がファブリックメーカーとの協働を語る